Definition - Tumor an der Wirbelsäule

Tumore können im gesamten Körper auftreten, auch als spinale Tumore in oder an der Wirbelsäule. Besonders betroffen ist insbesondere der Spinalkanal. Die entsprechende Diagnose des Tumors an der Wirbelsäule ist nicht sofort mit Krebs gleichzusetzen. Wir bezeichnen zunächst alle Wucherungen und Geschwülste als Tumor. Erst dann erfolgt eine grundsätzliche Unterscheidung in gutartige Tumore (Meningeome, Neurinome), bösartige Tumore und Metastasen. In einer individuellen und genauen Untersuchung klären wir ab, welche Art vorliegt und leiten entsprechende Behandlungsschritte ein.

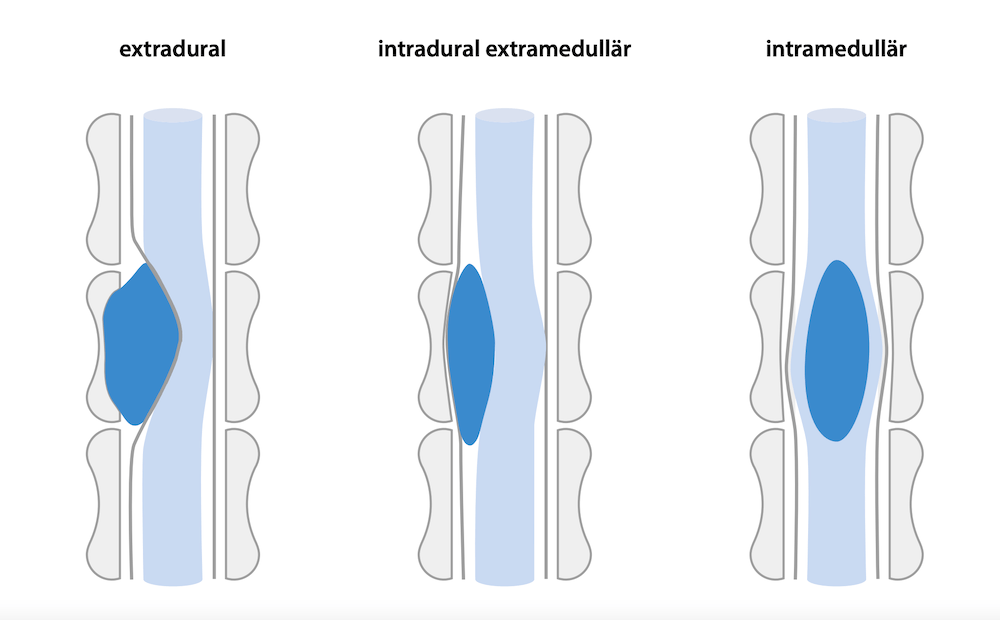

Drei Kategorien von Wirbelsäulentumoren

Ein Tumor an der Wirbelsäule wird an Hand seiner anatomischen Lage zum Rückenmark in drei Kategorien eingeteilt:

- Extradurale Tumore

- Intradurale-extramedulläre Tumore

- Intradurale-intermedulläre Tumore

Extradurale Tumore liegen außerhalb der Rückenmarkshäute. Sie machen 90% der Tumore an der Wirbelsäule aus. 9 Prozent entfallen auf die Tumore, die innerhalb der Rückenmarkshäute aber außerhalb des Rückenmarks liegen. Das sind die sogenannten intraduralen-extramedulläre Tumore. Sehr selten tritt mit 1 Prozent ein Tumor auf, der direkt im Rückenmark und somit natürlich auch in der Rückenmarkshaut liegt. In diesem Fall sprechen wir von intraduralen-intermedullären Tumoren.

Häufigkeit und Arten von Knochenmetastasen

Metastasen sind Absiedlungen von Tumoren aus anderen Körperregionen. Die Wirbelsäule ist der häufigste Ort für Skelettmetastasen. Wirbelsäulenmetastasen verteilen sich anatomisch wie folgt:

- 70% BWS / Brustwirbelsäule

- 20% LWS / Lendenwirbelsäule

- 10% HWS / Halswirbelsäule

Primäre Wirbelsäulentumoren sind selten: Nur etwa 5% aller Primärtumoren des Skeletts finden sich an der Wirbelsäule.

Bei den bösartigen Metastasen an der Wirbelsäule handelt es sich meist um Metastasen von Brustkrebs (Mammakarzinom), Vorsteherdrüsenkrebs (Prostatakarzinom), Lungenkrebs (Bronchialkarzinom), Nierenkrebs oder Lymphdrüsenkrebs (Lymphom).

Metastasen an den Knochen, sogenannte Knochenmetastasen, sind tatsächlich leider sehr häufig. Nach Leber und Lunge ist der Knochen der dritthäufigste Metastasierungsort. Zwei Drittel aller Knochenmetastasen betreffen die Wirbelsäule. Männer sind häufiger von Knochenmetastasen betroffen als Frauen: Das Verhältnis Männer zu Frauen liegt bei 3:2. Mit zunehmendem Lebensalter treten immer häufiger Knochenmetastasen auf.

Ursachen von Tumoren der Wirbelsäule

Spinaltumore, also Tumore an der Wirbelsäule, können verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige wichtige Informationen zu den Ursachen von spinalen Tumoren:

Primärtumore: Spinaltumore können direkt in der Wirbelsäule entstehen. Sie können aus verschiedenen Geweben der Wirbelsäule, wie den Knochen, Bandscheiben, Nervenwurzeln oder dem Rückenmark, stammen.

Metastasen: Eine häufige Ursache für spinale Tumoren sind Metastasen. Dies sind Tumore, die sich von anderen Körperregionen aus auf die Wirbelsäule ausbreiten. Krebszellen lösen sich von einem Primärtumor und gelangen über die Blutbahn oder das Lymphsystem in die Wirbelsäule, wo sie neue Tumore bilden.

Karzinome: Bösartige Tumore, auch Karzinome genannt, können sich von verschiedenen Geweben, wie Brust, Lunge, Prostata oder Niere, aus auf die Wirbelsäule ausbreiten.

Die genauen Mechanismen, die zur Entstehung von spinalen Tumoren führen, sind noch nicht vollständig verstanden. Verschiedene Faktoren wie genetische Veranlagung, Umweltfaktoren und das Vorhandensein anderer Erkrankungen können eine Rolle spielen.

So entstehen Tumore an der Wirbelsäule

Die Bildung von Tumoren an der Wirbelsäule kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Hier sind einige Faktoren, die zur Entstehung von spinalen Tumoren beitragen können:

Genetische Veranlagung: Eine genetische Veranlagung kann das Risiko für die Entwicklung von Wirbelsäulentumoren erhöhen. Bestimmte genetische Mutationen oder Syndrome können das Risiko erhöhen, dass sich Tumore in der Wirbelsäule entwickeln.

Exposition gegenüber Karzinogenen: Die Exposition gegenüber karzinogenen Substanzen kann das Risiko für Tumore an der Wirbelsäule erhöhen. Zum Beispiel können bestimmte Chemikalien, Strahlung oder Umweltfaktoren das Wachstum von Tumorzellen in der Wirbelsäule fördern.

Vorherige Krebserkrankungen: Menschen, die bereits an Krebs erkrankt waren und eine Remission erreicht haben, können ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Wirbelsäulentumoren haben. Dies liegt daran, dass Krebszellen von anderen Körperregionen aus auf die Wirbelsäule metastasieren können.

Schwächung des Immunsystems: Ein geschwächtes Immunsystem kann das Risiko für das Auftreten von Tumoren in der Wirbelsäule erhöhen. Menschen mit Immunschwäche, sei es aufgrund von genetischen Erkrankungen, medikamentöser Behandlung oder anderen Ursachen, sind möglicherweise anfälliger für die Entwicklung von Tumoren.

Schmerzen und neurologische Störungen bei Tumoren der Wirbelsäule

Leider gibt es nicht die klassischen spezifischen Symptome, anhand derer man einen Wirbelsäulentumor erkennen kann. Unabhängig von Gut- oder Bösartigkeit engen die Wucherungen oft den Raum der Nervenfasern ein und üben Druck auf diese aus.

Gutartige Tumore wachsen meist langsam und sind oft ein Zufallsbefund im Rahmen einer Untersuchung. Auch ein gutartiger Tumor zerstört möglicherweise Strukturen und kann folgende Symptome verursachen:

- Schmerzen der Knochenhaut

- lokaler Druck- oder Klopfschmerz

- Ruheschmerz ohne Belastung

- Dauerschmerz

- schmerzhafte Bewegungseinschränkung der Wirbelsäule

- neurologische Störungen bis zu Störungen der Blasen- und Mastdarmfunktion

- Instabilität der Wirbelsäule

Neben der Symptomatik, die durch die Raumforderung des Tumors entsteht, können bei einem bösartigen Tumor zusätzliche Symptome auftreten:

- Fieber

- Lymphknotenvergrößerungen

- Gewichtsabnahme

- Nachtschweiß

- Abgeschlagenheit

Grundsätzlich sollte man wissen: Die Symptome sind von der Art des Tumors und dem Erkrankungsstadium abhängig. In jedem Falle gilt: Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule, die keinen erklärbaren Ursprung haben und nach einer Woche keine spontane Besserung zeigen, gehören in die Hände des Facharztes. Schließlich sind Schmerzen bei 95 Prozent aller Patienten das häufigste Symptom. Motorische und autonome Funktionseinschränkungen sind (bei 85 Prozent der Patienten) das zweithäufigste Symptom.

Diagnose - so wird der spinale Tumor klassifiziert

Ein international standardisiertes System, das Grading-System (TNM), sorgt für eine konsequente Klassifizierung des Tumors nach Größe, Lymphknotenbefall und möglichen Metastasen. Diese Klassifizierung ist die Grundlage für eine optimal erfolgreiche Behandlungsstrategie.

Die ausführliche Diagnostik bei einer möglichen Tumorerkrankung beginnt mit der Anamnese (Befragung des Patienten) und neurologischen Untersuchungen. Es folgen je nach Bedarf Ultraschall, Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) und nuklearmedizinische Untersuchungsverfahren. Myelographie, Angiographie, Biopsie (Entnahme einer Gewebeprobe) und Labordiagnostik sind weitere wichtige Diagnostika, um eine individuelle Therapie einzuleiten und höchste Behandlungsqualität zu garantieren. Blutuntersuchungen sind dabei aber nur in Ausnahmefällen bei der Diagnostik hilfreich. Sie dienen vor allem dazu, andere Erkrankungen auszuschließen bzw. in der Nachsorge eventuelle Rückfälle zu bemerken.

Schwierig ist die Differentialdiagnose bei Tumoren der Wirbelsäule vor allem dann, wenn es zu einem Wirbelbruch gekommen ist. Dieser kann im Zweifelsfall von Infektionen, traumatisch oder auch durch verschiedene Erkrankungen mit nachfolgender Knochenarmut (Osteopenie) verursacht sein. Weiterhin ist durch die bildgebende Diagnostik eine genaue Aussage über die Tumorherkunft und Gut- bzw. Bösartigkeit häufig nur eingeschränkt möglich. Daher ist im Zweifelsfall immer eine Probenentnahme aus dem Tumor notwendig, um die weitere Therapie festzulegen.

Die Therapie bei Tumoren der Wirbelsäule

Die Therapie von Wirbelsäulentumoren richtet sich nach verschiedenen Faktoren wie der Art, Lage und Größe des Tumors. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, die je nach individuellem Fall angewendet werden können:

Konservative Therapie: Bei kleinen Tumoren, die keine Beschwerden verursachen und bei älteren Patienten mit eingeschränktem Allgemeinzustand, kann eine abwartende Haltung eingenommen werden. Regelmäßige Verlaufskontrollen werden durchgeführt, um das Tumorwachstum zu beurteilen und den richtigen Zeitpunkt für eine eventuelle Operation festzulegen.

Operation: Bei gutartigen Tumoren ist in der Regel eine operative Entfernung empfehlenswert, da sie benachbarte Areale beeinträchtigen und Nerven oder andere empfindliche Strukturen komprimieren können. Die Art der Operation hängt von der Art, Lage und Größe des Tumors ab. Mithilfe der Mikrochirurgie können gutartige Tumore meist endgültig beseitigt werden, vor allem wenn sie frühzeitig entdeckt werden. In einigen Fällen, in denen die Wirbelgelenke und Wirbelkörper betroffen sind, kann eine Spondylodese durchgeführt werden, um die Stabilität wiederherzustellen. Dabei wird mit einem spinalen Fixierungssystem aus Schrauben und Stäben gearbeitet. In den letzten Jahren wurden schonende („perkutane“) Eingriffe von hinten entwickelt, um bei tumorbedingten Instabilitäten eine schnelle Rehabilitation und Mobilisation des Patienten zu ermöglichen. Zusätzlich gibt es moderne operative Möglichkeiten durch die Brustkorbspiegelung („Thorakoskopie“) und Schlüsselloch-Zugänge am Bauch, wenn eine Entfernung des Wirbelkörpers und der Ersatz durch einen „Kunstwirbelkörper“ aus Titan erforderlich sind. Diese Verfahren reduzieren postoperative Beschwerden und ermöglichen eine schnellere Wiederaufnahme des täglichen Lebens.

Strahlentherapie und Chemotherapie: Bei Metastasen oder Tumoren, die mehrere Wirbelkörper betreffen, kann eine anschließende Strahlentherapie oder Chemotherapie erforderlich sein, um das Tumorwachstum zu kontrollieren und das Risiko von weiteren Komplikationen zu verringern.

Das Ziel der Tumortherapie ist es, die Lebensqualität zu verbessern, Schmerzen zu lindern, neurologische Ausfälle zu vermeiden und die Mobilität zu erhalten. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen verschiedenen medizinischen Fachkräften, wie Neurochirurgen, Onkologen und Strahlentherapeuten, ist entscheidend, um eine individuell angepasste Behandlungsstrategie zu entwickeln und den Gesamtverlauf der Erkrankung im Blick zu behalten.

Lebenserwartung und Prognose zu Tumoren der Wirbelsäule

Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Tumore der Wirbelsäule zwangsläufig zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebenserwartung führen. In vielen Fällen haben gutartige Tumore, insbesondere bei rechtzeitiger Diagnose und adäquater Behandlung, eine gute Prognose und ermöglichen eine normale Lebenserwartung.

Die Lebenserwartung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Art des Tumors, das Vorhandensein von Metastasen, das Alter und der Allgemeinzustand des Patienten sowie die Lage des Tumors in der Wirbelsäule. Gutartige Tumore, die frühzeitig erkannt und vollständig entfernt werden können, führen oft zu einer positiven Prognose und haben normalerweise keinen wesentlichen Einfluss auf die Lebenserwartung.

Bei bösartigen Tumoren, insbesondere solchen mit Metastasenbildung, kann die Prognose komplexer sein. Hier spielen viele individuelle Faktoren eine Rolle, und die Behandlung zielt in der Regel darauf ab, die Lebensqualität zu verbessern, Schmerzen zu lindern und das Fortschreiten der Erkrankung zu kontrollieren. Eine ganzheitliche Herangehensweise mit Operationen, Strahlentherapie, Chemotherapie oder gezielten Therapien kann je nach Situation angewendet werden, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Informationen zum Artikel

Der Artikel wurde zuletzt am 29.06.2023 geprüft und aktualisiert.

Über den Autor

Dr. med. Munther Sabarini ist Direktor und Gründer der Avicenna Klinik. Der Facharzt der Neurochirurgie hat sich insbesondere auf die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen spezialisiert. Dr. Munther Sabarini hat mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. In dieser Zeit behandelte er über 30.000 Patienten.

Qualitätsrichtlinien für Inhalte der Avicenna Klinik

Alle Texte und Inhalte werden von medizinisch ausgebildeten, erfahrenen Experten auf diesem Fachgebiet verfasst. Erfahren Sie mehr über unsere Qualitätsrichtlinien für Inhalte.

Quellenangaben und weiterführende Literatur

J.-C. Tonn, F.W. Kreth, O. Schnell, B. Meyer, C. Belka, S.E. Combs, C. Lumenta. Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Hirntumoren und spinalen Tumoren. W. Zuckschwerdt Verlag, 4. Auflage, München, 2016.

W. Börm, Frerk Meyer. Spinale Neurochirurgie - Operatives Management von Wirbelsäulenerkrankungen. Schattauer Verlag, Stuttgart, 2009.

G. Fischer, J. Brotchi. Intramedullary spinal cord tumors. Thieme, Stuttgart, 1996.

Avicenna Klinik Berlin hilft Ihnen gern weiter

Seit dem Jahr 2001 hat die Avicenna Klinik ihren Sitz in Berlin. Unsere Ärzte haben auf ihrem jeweiligen Gebiet (Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Anästhesie, Orthopädie) jeder mindestens 25 Jahre internationale Erfahrung.

Falls Sie sich mit starken Rückenschmerzen, einem Bandscheibenvorfall oder dem Verdacht auf einen solchen in unserer Klinik vorstellen möchten, nutzen Sie folgenden Kontakt:

Telefon: +49 30 236 08 30

Fax: +49 30 236 08 33 11

E-Mail: info@avicenna-klinik.de