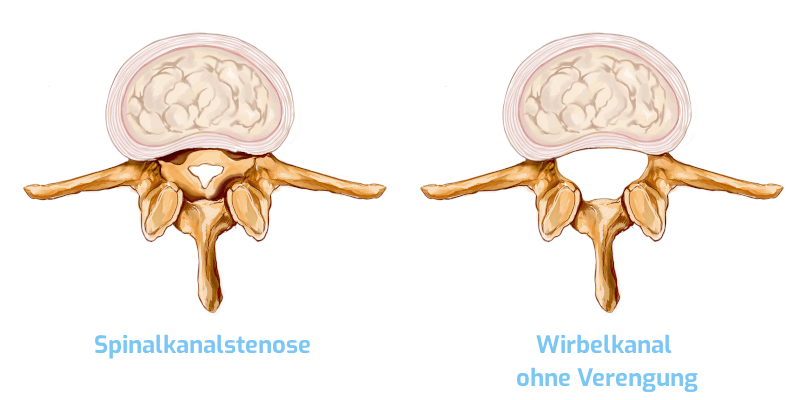

Was ist eine Spinalkanalstenose?

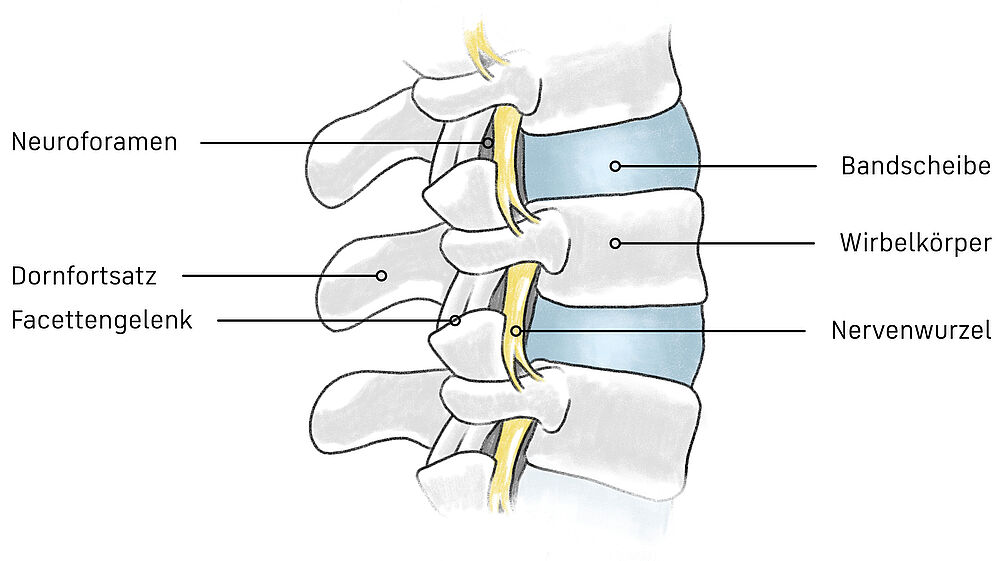

Die Spinalkanalstenose ist eines der häufigsten Krankheitsbilder der Wirbelsäule, bei dem es zu einer Verengung des Wirbelkanals kommt. Der Wirbelkanal (auch Spinalkanal genannt) befindet sich innerhalb der Wirbelsäule und dient dem Schutz des empfindlichen Rückenmarks und der Nervenwurzeln. Er besteht aus Wirbelkörpern, Bandscheiben und Bändern, die das Rückenmark und die Nerven umgeben. Die Größe des Spinalkanals variiert je nach Alter und Geschlecht. In der Halswirbelsäule beträgt der übliche Durchmesser etwa 25 mm und in der Lendenwirbelsäule etwa 30 mm.

Eine Spinalkanalstenose tritt auf, wenn sich der Wirbelkanal aufgrund von Kalkablagerungen, knöchernen Anbauten und/oder einer Verdickung der Bänder verengt. Dabei gibt es zwei Formen der Verengung: Beträgt der Durchmesser des Spinalkanals weniger als 15 Milimeter, spricht man von einer relativen Stenose. Eine absolute Stenose liegt vor, wenn der Durchmesser unter 10 Milimeter liegt.

Die Stenose (Verengung) kann einen einzelnen Wirbel betreffen oder an mehreren Wirbelkörpern auftreten.

Die Schaufensterkrankheit in Kombination mit der Spinalkanalstenose Viele Betroffene leiden nicht nur an einer Spinalkanalstenose, sondern auch an einer zusätzlichen Engstelle im Nervenaustrittsloch (Neuroforamina-Stenose). Die Nerven des Rückenmarks treten zwischen den Wirbelkörpern aus und ziehen sich von der Wirbelsäule zu den Muskeln, Organen oder Gelenken. Je nach betroffenen Nerven führt die Kombination mit der Spinalkanalstenose bereits nach kurzer körperlicher Anstrengung zu Schmerzen. Betroffene müssen bereits nach kurzen Gehstrecken eine Pause einlegen und ihre Aktivität vorübergehend unterbrechen - daher auch die Bezeichnung Schaufensterkrankheit. Um ihre Beschwerden unauffällig zu lindern, bleiben sie oft vor Schaufenstern stehen, bis die Beschwerden nachlassen und sie schmerzfrei weitergehen können.

Häufigkeit und Geschlechterverteilung bei Spinalkanalstenosen

Rückenschmerzen betreffen in Deutschland im Laufe des Lebens fast jeden: Durchschnittlich 80 Prozent der Bevölkerung leiden gelegentlich darunter, 40 Prozent leiden sogar unter chronischen Schmerzen im Rücken. Etwa 20 % 60-Jährigen zeigen bei Röntgen- oder MRT-Untersuchungen Anzeichen einer spinalen Stenose. Frauen sind im Durchschnitt häufiger betroffen als Männer, im Verhältnis 3:1. Jährlich werden etwa 60.000 Patienten mit einer Spinalkanalstenose in Kliniken behandelt.

Ursachen der Spinalkanalstenose

Die Spinalkanalstenose kann angeboren sein – das ist jedoch eher selten. Häufiger entwickelt sich die Verengung im Laufe des Lebens (erworbene Spinalkanalstenose).

Die erworbene Stenose entwickelt sich bei den meisten schleichend und macht sich im Laufe des Alterungsprozesses durch Schmerzen und andere Symptome bemerkbar. Typischerweise ist der Wirbelkanal in der Lendenwirbelsäule verengt (lumbale Spinalkanalstenose), seltener ist der Spinalkanal der Halswirbelsäule (zervikale Spinalkanalstenose) verengt.

Wie entsteht eine Spinalkanalstenose

Im Laufe des Lebens verlieren die Bandscheiben zunehmend an Wasser. Dadurch werden sie flacher, reißen schneller ein und insgesamt instabiler. Diese Veränderungen ziehen andere Veränderungen nach sich: Um die Instabilität auszugleichen, bilden sich an der Wirbelsäule Knochenwucherungen (reaktive Knochenspornen) und einige Bänder wölben sich in den Spinalkanal vor. Dadurch wird der Wirbelkanal an den einzelnen Wirbelkörpern immer enger – es entsteht eine Spinalkanalstenose.

Weitere Ursachen für eine Spinalkanalstenose können sein:

Bandscheibenvorfall: Ein Bandscheibenvorfall, insbesondere in der Nähe des Spinalkanals, kann Druck auf das umliegende Gewebe ausüben und zu einer Einengung führen.

Verletzungen: Traumatische Verletzungen der Wirbelsäule, wie Wirbelbrüche oder Bandscheibenverletzungen, können zur Entwicklung einer Spinalkanalstenose beitragen.

Tumore: Gutartige oder bösartige Tumore in der Wirbelsäule können den Wirbelkanal verengen und zu einer Spinalkanalstenose führen.

Entzündungen: Entzündliche Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis oder Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew) können zu Entzündungen im Wirbelkanal führen und so eine Einengung verursachen.

Eine Spinalkanalstenose kann durch den Druck auf das Rückenmark, die Nerven und die Blutgefäße nicht nur zu Rückenschmerzen führen, sondern auch zu bleibenden Nervenschädigungen.

Die wichtigsten Symptome bei einer Spinalkanalstenose – dazu gehören auch Kribbeln und Taubheitsgefühle

Das häufigste Symptom der Spinalkanalstenose sind Schmerzen. Wo diese auftreten, hängt von der Stelle ab, die von der Einengung betroffen ist, sowie den betroffenen Nerven.

Die Spinalkanalstenose ind er Lendenwirbelsäule verursacht vor allem Schmerzen in einem oder beiden Beinen. Häufig begleitet von einem Schweregefühl und Krämpfen. Einige Patienten haben zusätzlich Rückenschmerzen.

Häufig treten die Symptome vor allem beim Gehen und/oder Stehen auf. Die Schmerzen lindern sich durch Vorbeugen, Abstützen am Rollator oder Einkaufswagen oder Hinsetzen. In dieser Position erweiteret sich der Wirbelkanal, wodurch der Druck auf das Rückenmark abimmt. Ähnlich verhält es sich auch beim Treppensteigen mit einer Spinalkanalstenose oder beim Fahrradfahren. Die meisten Betroffenen können lange Zeit beschwerdefrei Fahrradfahren, jedoch nur wenige Minuten gehen oder stehen.

Typische Symptome einer lumbalen Spinalkanalstenose können sein

Betreffen die Stenose die Halswirbelsäule, treten andere Symptome auf.

Typische Symptome bei einer zervikalen Spinalkanalstenose sind

Wenn Sie an einer oder mehreren dieser Beschwerden leiden, sollten Sie zeitnah einen Termin bei einem Facharzt vereinbaren. Die Spinalkanalstenose schreitet langsam, jedoch stetig voran. Je früher Sie die Gewissheit einer Diagnose haben, desto schneller können Sie wieder beschwerdefrei Ihrem Alltag nachgehen, ohne Angst, dass die Symptome schnell schlimmer werden.

Diagnose einer Spinalkanalstenose – Untersuchungen und Bildgebung

Vor einer Behandlung von Schmerzen im Rücken, den Armen und Beinen sind eine gründliche Anamnese (eingehendes Patientengespräch), eine körperliche und neurologische Untersuchung sowie zusätzliche radiologische Untersuchungen durch Fachärzte erforderlich.

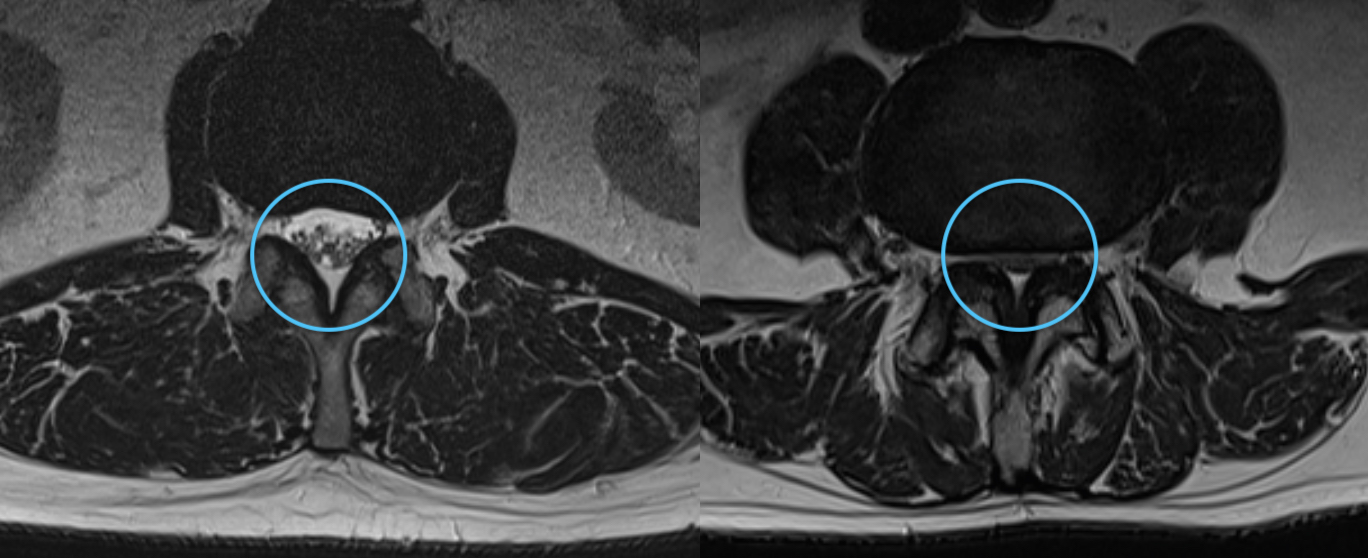

Um die sichere Diagnose Spinalkanlastenose stellen zu können, ist ein bildgebendes Verfahren notwendig – in der Regel eine Magnetresonanztomographie (MRT) verwendet. Das MRT ermöglicht eine detaillierte Darstellung von Nerven, Bandscheiben, Blutgefäßen und anderen Strukturen in Schichtaufnahmen. Häufig sind auch leichte, aber breite Vorwölbungen der Bandscheiben erkennbar. In der Computertomographie (CT) können zudem knöcherne Veränderungen besonders gut sichtbar gemacht werden.

Zur Diagnose oder Ausschluss einer Instabilität der Wirbelsäule, wie z.B. einer Spondylolisthese (Wirbelgleiten), ist eine Funktions-Röntgenaufnahme der Lendenwirbelsäule in gebeugter und gestreckter Position erforderlich. Aufgrund der Strahlenbelastung ersetzen wir diese Untersuchungsmethode jedoch zunehmend durch die Magnetresonanztomographie (MRT).

Behandlungsmöglichkeiten der Spinalkanalstenose – ist eine Stenose heilbar?

Nach einer sorgfältigen Diagnostik entscheiden wir über die geeignete Therapie und erstellen einen individuellen Behandlungsplan.

Eine Stenose im Wirbelkanal ist heilbar. In früheren Stadien reicht oft eine konservative Therapie aus und eine Operation ist nicht notwendig. Ziel dieser Therapie ist, die Beschwerden zu lindern. Es ist bislang nicht möglich, die Spinalkanalstenose ohne Operation rückgängig zu machen, doch durch diese Maßnahmen lassen sich die Symptome gut behandeln:

- Schmerzstillende Medikamente

- Entzündungshemmende Medikamente

- Injektionen zur Schmerzlinderung

- Physiotherapie

- Übungen zum Muskelaufbau und -entspannung

Sind die Beschwerden stark ausgeprägt und lassen sich durch diese Maßnahmen nicht lindern, ist eine Operation notwendig. Es ist zudem nicht empfehlenswert, mit deutlich ausgeprägten Symptomen lange abzuwarten. Die Einschränkungen schwächen die Betroffenen und sie verlieren an Kondition. Gleichzeitig schränken Symptome wie Blasenentleerungsstörungen und Stuhlprobleme das Leben sehr stark ein.

Spinalkanalstenose OP

Die Operation einer Spinalkanalstenose ist ein Routineverfahren mit niedriger Komplikationsrate.

Die Mikrochirurgie hat sich als äußerst wirkungsvolle Behandlungsmethode erwiesen. Dabei werden die eingeklemmten Nerven durch Entfernung von Verkalkungen und verdickten Gewebestrukturen entlastet, wodurch der Spinalkanal und die Neuroforamen (Nervenaustrittslöcher) erweitert werden. Tritt die Spinalkanalstenose mit einer Instabilität der Lendenwirbelsäule auf, verbinden wir die OP häufig mit einer Spondylodese (Versteifung der Wirbelsäule).

Im Vergleich zu herkömmlichen Operationsverfahren erfordert die Mikrochirurgie lediglich einen kleinen Schnitt von etwa 3 Zentimetern pro Segment. Dadurch entstehen weniger und nur kleine Narben. Zudem erhählt dieses Verfahren die Wirbelsäulenstabilität in höherem Masse, wodurch weniger zusätzliche Eingriffe nötig sind.

Die mikrochirurgische Erweiterung des Spinalkanals schafft dem Rückenmark wieder mehr Raum, sodass sich die Nerven erholen und regenerieren können. Um Vernarbungen zu verhindern, verwenden wir ein Anti-Narben-Gel. Anschließend können Sie Ihre Rückenmuskulatur stärken und stabilisieren, was eine erneute Einengung verhindert.

Ist eine Spinalkanalstenose heilbar?

Eine Operation zeigt in der Regel sofortige Wirkung, und bei etwa acht von zehn Patienten beobachten wir langfristig eine deutliche Besserung. Aufgrund der geringen Komplikationsrate ist die Operation auch für Patienten im höheren Alter zwischen 70 und 90 Jahren eine sinnvolle Therapieoption.

Prognose: Was darf ich nach der OP der Spinalkanalstenose? Und was nicht?

Heilungsprozess: Die OP-Naht verheilt schnell und ist nach kurzer Zeit kaum noch sichtbar. Sowohl äußerlich als auch innerlich muss die Wunde nach einer Operation der Spinalkanalstenose gut abheilen.

Aktivitäten und körperliche Schonung: Nach dem Eingriff ist es wichtig, dass Sie sich in den ersten sechs Wochen körperlich schonen und die Rückkehr zur normalen Alltagsaktivität schrittweise gestalten. Längere Spaziergänge sind kurz nach der Entlassung möglich, leichtes Schwimmen nach drei Wochen. Stärkere Anstrengungen und schweres Heben sollten Sie jedoch für mindestens sechs Wochen vermieden. Drehungen und Beugungen der Wirbelsäule sollten Sie mit Bedacht ausführen.

Rückenschule und Physiotherapie: Nach der Operation empfehlen wir die Teilnahme an einer Rückenschule oder ambulanten Physiotherapie. Dabei können verschiedene Therapiemaßnahmen wie muskelentspannende Massagen, Wärmetherapie, Lymphdrainage, Bäder, Moor- und Fangopackungen, Elektrotherapie oder Bewegungstherapie zum Einsatz kommen. Ziel ist es, die Muskeln zu stärken und eine rückenschonende Haltung im Alltag einzunehmen.

Arbeitsunfähigkeit / Krankschreibung: Wie lange Sie nach einem Eingriff nicht arbeiten dürfen, hängt von Ihrere Tätigkeit ab. Meistens sind es zwischen vier Wochen und drei Monaten.

Spinalstenosen frühzeitig erkennen und vorbeugen

Spinalkanalstenosen treten nicht über Nacht auf. Es ist ein schleichender Prozess, der sich in vielen Fällen durch spezielles Training aufhalten lässt. Um möglichen Beschwerden vorzubeugen oder sie zu lindern, empfehlen wir:

Fahrradfahren: Diese Aktivität kann den Nerven im Spinalkanal wieder mehr Platz verschaffen und zur Erhaltung der Beweglichkeit beitragen.

Sitzhaltung: Wenn Ihre Beine nicht mehr weiter wollen oder Schmerzen auftreten, setzen Sie sich hin und beugen Sie sich nach vorne. Diese Position kann vorübergehend Entlastung bieten.

Muskelaufbau: Durch gezieltes Training der Bauch- und Rückenmuskulatur können Sie Ihre Wirbelsäule stabilisieren und unterstützen. Eine starke Muskulatur kann helfen, die Belastung auf den Spinalkanal zu reduzieren.

Diese Tipps dienen dazu, einer Spinalkanalstenose vorzubeugen oder bereits vorhandene Beschwerden zu lindern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass bei bestehenden Symptomen eine genaue Diagnose und individuelle Behandlung durch Fachärzte empfehlenswert sind.

Spinalkanalstenose behandeln in Berlin

Haben Sie die Befürchtung, dass Sie an einer Spinalkanalstenose leiden oder möchten weitere Therapieansätze für ihre bereits diagnostizierte Stenose? Unsere erfahrenen Ärzte nehmen sich gerne Zeit für eine ausführliche Diagnostik und professionelle Behandlung, damit Sie Ihren gewohnten Alltag wieder beschwerdefrei aufnehmen können. Vereinbaren Sie jetzt mit einem Klick auf den blauen Button mit der Aufschrift “Termin anfragen” einen Termin und unser Team meldet sich innerhalb des nächsten Werktages bei Ihnen.

Häufig gestellte Fragen rund um Spinalkanalstenosen

Rund um die Diagnose, Symptomatik und Therapie von Spinalkanalstenosen tauchen viele Fragen auf, die wir unseren Patienten immer gerne beantworten. Die am häufigsten gestellten Fragen inklusive unserer Antworten haben wir an dieser Stelle aufgeführt.

Wo hat man Schmerzen bei einer Spinalkanalstenose?

Schmerzen in einem oder beiden Beinen sind der Schmerz-Klassiker bei einer spinalen Stenose. Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule stehen an erster Stelle. Vornehmlich sind die Schmerzen beim Gehen, beim Stehen und beim geraden Sitzen spürbar.

Durch Vorbeugen oder Hinsetzen verringern sich die Beschwerden oder verschwinden ganz, da sich der Wirbelkanal durch diese Haltung erweitert und kurzzeitig den Druck von den Nerven im Rückenmark nimmt. Bei einer Spinalkanalstenose in der Halswirbelsäule treten vor allem Nackenschmerzen sowie Taubheitsgefühl in den Armen und Händen auf.

Welche Symptome können außerdem bei einer Spinalkanalstenose auftreten?

Weitere Symptome einer Spinalkanalstenose können sein: Kribbeln, Schwäche und Taubheitsgefühle in den Beinen oder Armen. Harn- und Stuhlinkontinenz, Erektionsstörungen oder Einschränkungen in der Feinmotorik.

Sehr oft kommt es zu eingeschränkten Bewegungen unter anderem beim Schreiben, beim Zuknöpfen eines Hemdes oder einer Bluse, beim Greifen von Gegenständen (z.B. Messer und Gabel). Belastend und typisch sind Gangstörungen.

Die Symptome äußern sich unterschiedlich und verändern sich auch, ob Sie sich im Frühstadium oder in einem fortgeschrittenen Stenose-Stadium befinden.

Muss ich vor einer Spinalkanalstenose OP Angst haben?

Die Mikrochirurgie hat sich als Behandlungsmöglichkeit sehr bewährt, und die Risiken für Komplikationen sind generell wesentlich geringer als bei offenen Operationen. Bei dieser Operationsmethode werden die eingeklemmten Nerven durch Abtragung der Verkalkungen und der verdickten Strukturen entlastet. So erweitern wir den Spinalkanal und die Neuroforamen (Austrittsloch der Nervenwurzel). Ansonsten könnten Nerven bei einem ständigen Druck einen irreparablen Schaden nehmen. Um Weichteilgewebe zu schonen, werden kleine Zangen benutzt und Hochgeschwindigkeitsfräsen kommen zum Einsatz, um den Knochen zu bearbeiten.

Angst vor einer OP? So ein Eingriff ist mittlerweile ein Routineeingriff, allerdings einer, der eine große Besserung ihrer Lebensqualtiät ermöglicht. Und durch den Einsatz des OP-Mikroskops können alle Nervenstrukturen eingesehen und somit geschützt werden.

Schon einen Tag nach der Operation dürfen die Patienten gehen und stehen. Spätestens nach 8-10 Tagen können Sie nach Hause entlassen werden. Die meisten Patienten sind bei so einem operativen Eingriff zwischen 65 und 75 Jahre alt. Grundsätzlich kennt diese Operation kein Alterslimit. Schließlich haben auch Menschen in der zweiten Lebenshälfte einen Anspruch auf Lebensqualität.

Die häufigste Ursache für eine Operation an der Wirbelsäule bei Patienten über 60 ist inzwischen die Spinalkanalstenose an der Lendenwirbelsäule geworden.

Ist eine Spinalkanalstenose gefährlich?

Normalerweise ist eine Spinalkanalstenose nicht gefährlich. Ohne Behandlung können im schlimmsten Fall Ausfälle entstehen mit Schwächen und Gangstörungen sowie Probleme beim Wasserlassen.

Wie schlafe ich richtig bei einer Spinalkanalstenose?

Aucch wenn Sie eine Spinalkanalstenose haben, können Sie für guten Schlaf sorgen. Achten Sie auf eine angenehme Raumtemperatur - sie sollte idealerweise bei 18 Grad liegen. Verhindern Sie Zugluft, Alkohol, möglichst auch Stress und psychische Belastungen.

Achten Sie auf eine gute Matratze. Sie sollte nicht zu weich und nicht zu hart sein. Ideal ist eine punktelastische Matratze, die die Körperformen speziell im Bereich der Schultern und des Beckens optimal unterstützt. Das Kissen, das Kopf und Wirbelsäule stützt, sollte nicht zu groß sein.

Grundsätzlich gilt: Damit sich Ihr Körper und damit auch Ihre Bandscheiben und Ihr Rücken sich gut regenerieren können, ist erholsamer Schlaf enorm wichtig. Die Veränderungen der Schlafposition in der Nacht können Sie nicht wesentlich beeinflussen, beim Einschlafen allerdings sollten Sie darauf achten, dass Sie in Seitenlage mit leicht gebeugten Knien liegen. Denn damit liegt die Wirbelsäule in ihrer natürlichen Krümmung. Einschlafen in Bauchlage ist Gift für den Bereich der Halswirbelsäule.

Kann ich eine Spinalkanalstenose verhindern?

Eine Spinalkanalstenose ist ein schleichender Prozess. Sie benötigt normalerweise einen Zeitraum von mehreren Jahren. Deshalb ist eine spinale Stenose schwierig zu verhindern, zumal am Anfang kaum Beschwerden bestehen. Und dennoch gibt es ein paar gute Alltagstipps, um die Stenose hinauszuzögern.

Ein Tipp heißt: sportlich aktiv bleiben, denn Bauch- und Rückenmuskeln stützen Ihre Wirbelsäule. Fahren Sie Fahrrad, das verschafft Ihren Nerven wieder mehr Platz. Sie sollten sich hinsetzen und nach vorne beugen, wenn Ihre Beine nicht mehr weiter wollen.

Sinnvoll ist es auch, auf das Gewicht zu achten, bzw. es rechtzeitig zu reduzieren. Warum? Weil Übergewicht Körperfehlhaltungen verschlimmert, so dass die Einengung des Wirbelkanals schneller Beschwerden verursacht. Wenn der Körper mehr schleppen muss, kann es dadurch zu schnellerer Abnutzung und Verschleiß an der Lendenwirbelsäule führen.

Was hilft bei einer Spinalkanalstenose?

Konservative Therapien können ein guter Start in die Behandlung sein - vor allem bei einer leichten Stenose. Dazu gehören schmerzstillende und entzündungshemmende Medikamente, Injektionen, krankengymnastische Übungen und physikalische Therapiemaßnahmen. Bei der Physiotherapie geht es vornehmlich darum, die Rücken- und Bauchmuskulatur zu trainieren. Starke Muskeln stabilisieren den Rücken und können die Wirbelsäulenstrukturen entlasten. Auch Entspannungsverfahren können nützlich sein, um das Verkrampfen der Muskulatur zu verbessern. Bei allem darf man sich allerdings leider nichts vormachen: Die fortschreitende knöcherne Verengung des Spinalkanals kann auch die beste Physiotherapie nicht rückgängig machen.

Letztendlich muss die Ursache der Beschwerden erfolgreich behandelt werden: Wenn sich Schmerzen nicht mehr mit konservativen Methoden beheben lassen, oder wenn schon Ausfälle vorliegen, empfehlen wir eine mikrochirurgische Erweiterung des Spinalkanals, die sogenannte Dekompression mit einer operativen Maßnahme. Irgendwann macht das Abwarten, das Hinauszögern einer Operation keinen Sinn. Denn mit der Zeit wird der Wirbelkanal nicht weiter, was die Beschwerden verschlimmert.

Was sollte man bei Spinalkanalstenose vermeiden?

Ganz wichtig: Sie sollten die ersten Anzeichen einer spinalen Stenose nicht ignorieren, sondern sie ernst nehmen. Nichts ist schlimmer als weggucken. Nehmen Sie nicht ewig Schmerzmittel, in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Auf diese Weise behandeln Sie nur die Symptome, und die Schmerzmittel werden immer stärker werden müssen.

Mit anderen Worten: Gehen Sie zu einem Facharzt - der wird Sie untersuchen und gemeinsam mit Ihnen einen guten Therapieplan erarbeiten, der Sie tatsächlich von Ihren Beschwerden befreit.

Was führt zu einer Spinalkanalstenose?

Degeneration und Verschleiß sind die Hauptursachen für Spinalkanalstenosen. Wenn man sich vor der Therapie die bildgebenden Verfahren wie beispielsweise eine Magnetresonanztomografie (MRT) ansieht, dann sieht man zu 90 % eine Degeneration der Bandscheiben.

Aber es gibt auch andere degenerative Erkrankungen, die eine Spinalstenose verursachen oder verstärken können. Das sind:

- Bandscheibenprotrusion (Bandscheibenvorwölbung)

- Bandscheibenvorfall

- Osteochondrose (eine verschleißbedingte degenerative Erkrankung von Knorpeln und Knochen)

- Spondylarthrose (Facettengelenkarthrose)

Informationen zum Artikel

Der Artikel wurde zuletzt am 16.10.2023 geprüft und aktualisiert.

Über den Autor

Dr. med. Munther Sabarini ist Direktor und Gründer der Avicenna Klinik. Der Facharzt der Neurochirurgie hat sich insbesondere auf die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen spezialisiert. Dr. Munther Sabarini hat mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. In dieser Zeit behandelte er über 30.000 Patienten.

Qualitätsrichtlinien für Inhalte der Avicenna Klinik

Alle Texte und Inhalte werden von medizinisch ausgebildeten, erfahrenen Experten auf diesem Fachgebiet verfasst. Erfahren Sie mehr über unsere Qualitätsrichtlinien für Inhalte.

Quellenangaben und weiterführende Literatur

- Karla Schildt-Rudloff & Gabriele Harke. Wirbelsäule: Manuelle Untersuchung und Mobilisationsbehandlung für Ärzte und Physiotherapeuten. Urban & Fischer Verlag. 7. Auflage, München 2021.

- Dt. Ges. f. Orthopädie und orthopäd. Chirurgie + BV d. Ärzte f. Orthopädie (Hrsg.): Leitlinien der Orthopädie. Dt. Ärzte-Verlag, 2. Auflage, Köln 2002.

- Jürgen Krämer, Robert Krämer & Jörg Herdmann: Mikrochirurgie der Wirbelsäule. Thieme Georg Verlag, 6. Auflage, Stuttgart 2005.

- J. Beyerlein. Die Spinalkanalstenose – ein Überblick. manuelletherapie 2018, Ausgabe 22.

- R. Krämer, T. Theodoridis, J. Krämer: Die lumbale Spinalkanalstenose. Springer, Berlin Heidelberg 2011.

- J. Rompe, J. Pfeil: Der enge Spinalkanal. Steinkopff, Deutschland 2013.

Avicenna Klinik Berlin hilft Ihnen gern weiter

Seit dem Jahr 2001 hat die Avicenna Klinik ihren Sitz in Berlin. Unsere Ärzte haben auf ihrem jeweiligen Gebiet (Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Anästhesie, Orthopädie) jeder mindestens 25 Jahre internationale Erfahrung.

Falls Sie sich mit starken Rückenschmerzen, einem Bandscheibenvorfall oder dem Verdacht auf einen solchen in unserer Klinik vorstellen möchten, nutzen Sie folgenden Kontakt:

Telefon: +49 30 236 08 30

Fax: +49 30 236 08 33 11

E-Mail: info@avicenna-klinik.de