Was ist ein Wirbelbruch?

Ein Wirbelbruch, auch bekannt als Wirbelfraktur, ist ein Bruch eines Wirbelkörpers in der Wirbelsäule. Die Fraktur entsteht häufig durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung, die die Stabilität der Wirbelsäule beeinträchtigt.

Anatomische Grundlagen für einen Wirbelbruch

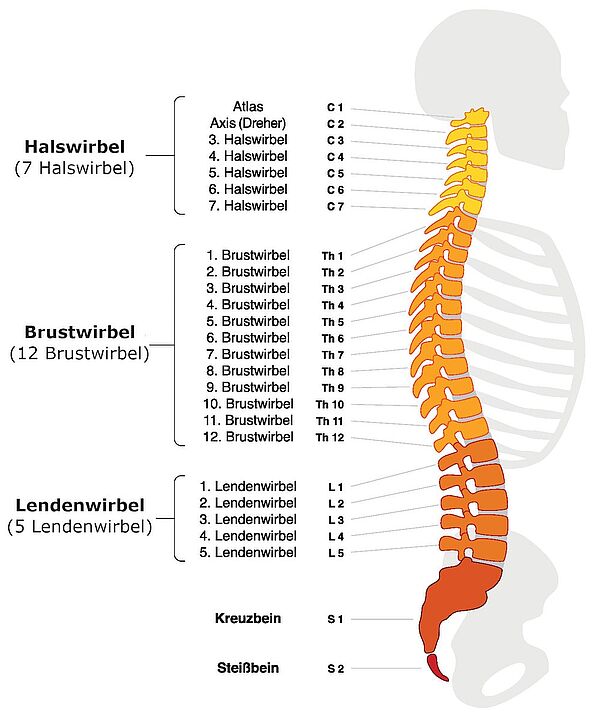

Die menschliche Wirbelsäule besteht aus verschiedenen Abschnitten:

- Halswirbelsäule mit sieben Halswirbeln

- Brustwirbelsäule mit zwölf Brustwirbeln

- Lendenwirbelsäule mit fünf Lendenwirbeln

- Kreuzbein mit fünf verschmolzenen Kreuzbeinwirbeln

- Steißbein mit vier bis fünf Steißbeinwirbeln

Die Wirbelsäule ist ein komplexes System aus Knochen, Bändern und Muskeln. Es ist die Stütze des Körpers, ermöglicht den aufrechten Gang und schützt innere Organe sowie das Rückenmark. Die Wirbelsäule ist die zentrale Achse Ihres Körpers und erfüllt wichtige statische Aufgaben und ermöglicht Bewegungen. Bei gesunden Menschen ist die Wirbelsäule stabil und widerstandsfähig.

Bezeichnung von Wirbelfrakturen

Ein Wirbelbruch kann auch unter verschiedenen anderen Bezeichnungen bekannt sein. Synonyme für Wirbelfrakturen sind beispielsweise Wirbelkörperbruch, Bruch des Wirbelkörpers, Kompressionsfraktur, Stauchungsfraktur, Biegungsfraktur, Berstungsfraktur oder Wirbelkörperfraktur.

Wie entsteht ein Wirbelbruch?

Die normalerweise stabile Struktur der Wirbelkörper wird durch eine starke äußere Gewalteinwirkung geschwächt oder beschädigt. Solche enormen Krafteinwirkungen entstehen häufig bei:

- Verkehrsunfällen wie Autounfälle, Fahrradunfälle oder Motorradunfälle

- Stürzen, meist aus größerer Höhe

- Sportlichen Aktivitäten oder anderen gewaltsamen Einwirkungen

Die Ursache für den Wirbelbruch liegt darin, dass die Muskulatur nicht in der Lage ist, die enormen Kräfte des Aufpralls ausreichend abzufangen. Bei einem Sturz wird die Wirbelsäule beispielsweise abrupt auf einer Seite abgebremst, wodurch der Wirbelkörper aufschlägt und bricht.

Der Aufbau des menschlichen Wirbels

Um einen Wirbelbruch besser zu verstehen, ist es wichtig, den Aufbau der menschlichen Wirbelkörper zu kennen. Hier sind einige Informationen dazu:

Die Wirbel der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule weisen gewisse Ähnlichkeiten auf, es gibt jedoch auch Unterschiede.

Beginnen wir mit den Gemeinsamkeiten im Aufbau der Wirbelkörper:

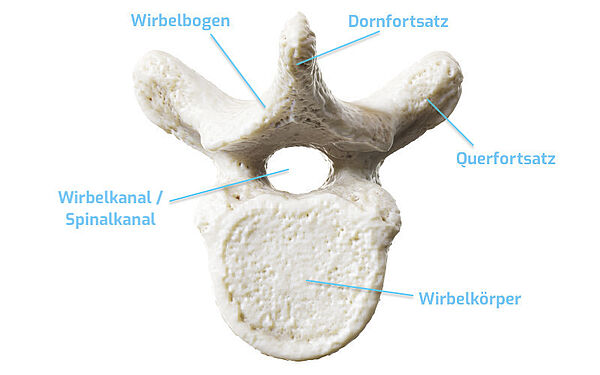

- Der Wirbelkörper (lateinisch: corpus vertebrae) ist der eigentliche tragende und stützende Teil der Wirbelsäule. Er ist hohl und mit rotem Knochenmark gefüllt. Die Ober- und Unterfläche des Wirbelkörpers sind porös.

- Der Wirbelbogen umgibt den Wirbelkörper und bildet gemeinsam mit ihm den Wirbelkanal. Der Wirbelkanal enthält das Rückenmark.

- Zu jedem Wirbelkörper gehören zwei seitliche Querfortsätze, die seitlich vom Wirbelbogen abstehen.

- Ein Dornfortsatz ragt nach hinten und dient als Ansatzpunkt für Muskeln und Bänder.

- An jedem Wirbelkörper befinden sich vier Gelenkfortsätze, zwei obere und zwei untere, die gelenkige Verbindungen zu den benachbarten Wirbeln ermöglichen.

Nun zu den Unterschieden zwischen den Wirbeln der verschiedenen Abschnitte der Wirbelsäule:

- Der erste Halswirbel heißt Atlas. Er trägt den Kopf und besitzt keinen Wirbelkörper. Er ist über das Atlasgelenk mit dem zweiten Halswirbel verbunden.

- Die Lendenwirbelsäule trägt das gesamte Gewicht des Oberkörpers. Deshalb sind die Wirbel deutlich kräftiger gebaut als die Hals- oder Brustwirbel. Theoretisch könnte die Lendenwirbelsäule die Last eines mittelgroßen Pkws – also etwa 1,5 Tonnen – tragen.

- Der Wirbelkanal, der durch die Wirbellöcher der einzelnen Wirbel gebildet wird, beherbergt das Rückenmark. Deshalb wird der Wirbelkanal auch als Spinalkanal oder Rückenmarkskanal bezeichnet.

Das Rückenmark zieht sich von der Schädelbasis bis zum Anfang der Lendenwirbelsäule und ist 40-45 cm lang. Zusammen mit dem Gehirn bildet es das zentrale Nervensystem. Es ist der Vermittler zwischen Gehirn und Körper und leitet ständig Informationen. Durch das Rückenmark sind Empfindungen und Bewegungen erst möglich. Das Gehirn gibt beispielsweise das Signal “gehen”, diese Information gelangt zu den Nerven, Muskeln und Sehnen in den Beinen, die sich dann anfangen, zu bewegen.

Wirbelbrüche - am häufigsten ist die Lendenwirbelsäule betroffen

Etwa 250.000 Wirbelbrüche, zu denen auch die Wirbelkörperfraktur zählt, treten pro Jahr in Deutschland auf. Die Lendenwirbelsäule (LWS) und die Brustwirbelsäule (BWS) sind die am häufigsten betroffenen Bereiche. Bei 20 Prozent der unfallbedingten Brüche sind zwei oder mehr Wirbel betroffen. Bei jedem Zweiten treten Begleitverletzungen auf.

Ein Wirbelbruch kann den Dornfortsatz, den Wirbelkörper oder den Wirbelbogen betreffen.

Ursachen für Wirbelbruch - von Unfall bis Osteoporose

Die Ursachen für einen Wirbelbruch lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

- Traumatische Wirbelbrüche durch enorme Krafteinwirkungen, wie Unfälle oder Gewalt

- Wirbelbrüche, die auf Verschleiß oder Osteoporose zurückzuführen sind.

Traumatische Wirbelbrüche

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie es zu einer traumatischen, also unfallbedingten, Wirbelfraktur kommen kann. Beispielsweise durch einen Treppensturz, das Herunterfallen von einer Leiter, einen starken Schlag oder Tritt gegen die Wirbelsäule oder einen Kopfsprung ins flache Wasser. Auch im Sportunterricht oder beim Ausrutschen auf glatten, rutschigen Oberflächen besteht ein erhöhtes Risiko für einen Wirbelbruch.

Besonders gefährdet für Verletzungen sind die Übergänge zwischen den verschiedenen Abschnitten der Wirbelsäule. Also zwischen der Hals- und Brustwirbelsäule, zwischen der Brust- und Lendenwirbelsäule oder zwischen der Lendenwirbelsäule und dem Kreuzbein.

Osteoporose - die große Gefahr für einen Wirbelbruch

Während jüngere Menschen tendenziell eher traumatische Wirbelbrüche erleiden, kommt es im fortgeschrittenen Alter häufiger zu krankheitsbedingten Frakturen. Ein Beispiel dafür ist die Osteoporose, die im Volksmund als Knochenschwund bekannt ist. Osteoporose ist eine chronische, schleichende Erkrankung der Knochen, die oft schon im frühen Erwachsenenalter beginnt. Bei Osteoporose kann es ohne wesentlichen Einfluss von außen zu osteoporotischen Brüchen kommen, vornehmlich an der Hüfte und an der Wirbelsäule. Selbst harmlose Anlässe wie ein Hustenanfall oder das Tragen einer Einkaufstüte können zu spontanen Frakturen führen.

Osteoporose ist die häufigste Ursache für einen Bruch eines Wirbelkörpers.

Osteoporose kurz erklärt

Osteoporose ist eine stoffwechselbedingte Skeletterkrankung, bei der es zu einer Reduzierung der Knochenmasse kommt. Bei Osteoporose-Patienten ist die Knochendichte verringert, was das Verhältnis zwischen mineralisierter Knochenmasse und Knochenvolumen betrifft. Das Gleichgewicht zwischen Knochenbildung und -abbau ist gestört, was zu porösen und zunehmend dünneren Knochen führt. Diese Knochen sind anfälliger für Brüche. Osteoporose wird daher auch als Knochenschwund bezeichnet.

Häufigste Lokalisation für eine Osteoporose-Fraktur sind der 7. Brustwirbelkörper oder zwischen dem 12. Brustwirbelkörper und dem ersten Lendenwirbel. Tragischerweise erleiden viele Osteoporose-Betroffene nicht nur einen Bruch in ihrem Leben, sondern drei, vier, ja sogar fünf Brüche. Nicht immer trifft es nur die Wirbelsäule: Gefährdet sind auch Oberschenkel, Unter- und Oberarme, Becken, Kreuzbein, Rippen und das Brustbein.

Weitere Ursachen für Wirbelbrüche

Auch Knochenkrebs oder Metastasen am Skelett, eine Spondylitis (Knochenentzündung), Knochenerweichung (Osteomalazie) und Rheuma kommen als Auslöser für einen Wirbelkörperbruch in Frage. In diesen Fällen bricht der Wirbel ohne erkennbare äußere Verletzung.

Was sind die Symptome bei einem Wirbelbruch?

Welche Symptome bei einem Wirbelbruch auftreten, hängt stark davon ab, welcher bzw. welche Wirbel gebrochen sind. Hier sind die häufigsten Symptome:

- Schmerzen über dem verletzten Wirbelkörper und den angrenzenden Bereichen der Wirbelsäule

- Mögliche Einklemmung des Rückenmarks, was zu motorischen Ausfällen oder Beeinträchtigungen der Sensibilität führen kann

- Plötzliche Rückenschmerzen, begleitet von Bewegungseinschränkungen und leichten Lähmungen

- Gefühlsstörungen wie Kribbeln oder Taubheit, die sich bis in die Arme und Beine ausbreiten können

- Bei Schleudertrauma der Halswirbelsäule können Symptome auch erst nach einigen Tagen auftreten

Die meisten Betroffenen suchen oft erst ärztlichen Rat, wenn der Wirbelbruch auf umliegende Strukturen drückt und Schmerzen verursacht. In solchen Fällen können noch weitere Symptome wie Lähmungserscheinungen in den Extremitäten oder Sensibilitätsstörungen auftreten.

Bei Symptomen: Medizinische Behandlung notwendig

Wichtig: Treten bei Ihnen eine oder mehrere der genannten Symptome auf, sollten Sie schnellstmöglich einen Krankenwagen rufen. Denn ein Wirbelsäulenbruch ist eine schwerwiegende Verletzung, die schnellstmöglich von einem Facharzt behandelt werden muss.

Achten Sie beim Warten auf den Krankenwagen darauf, sich nicht zu viel zu bewegen. Jede Bewegung kann eine mögliche Rückenmarksverletzung verschlimmern oder diese gar erst verursachen. Vermeiden Sie vor allem drehende und bückende Bewegungen.

Aufgrund der Gefahr von Rückenmarksverletzungen ist es so wichtig, als Ersthelfer bei Unfällen die Verletzten nicht oder nur “en block” zu bewegen. En block bedeutet, dass Sie die Verletzten nur so auf den Rücken zu drehen oder in Seitenlage zu bringen, dass die Wirbelsäule immer gerade ist und nicht gedreht wird.

Diagnose Wirbelbruch – Wie erkennt ein Arzt die Fraktur?

Die Diagnose erfolgt in der Regel durch eine Kombination aus Anamnese, körperlicher Untersuchung und bildgebenden Verfahren. Hier sind einige wichtige Punkte:

Anamnesegespräch: Der Arzt fragt Sie nach einem Vorfall, der die Ursache für den Wirbelbruch sein könnte. Er fragt zudem über mögliche Symptome wie Lähmungserscheinungen, Taubheitsgefühl, Problemen beim Wasserlassen oder Stuhlgang und Schluckbeschwerden. Auch Vorerkrankungen im Zusammenhang mit dem Skelettsystem werden erfragt.

Körperliche und neurologische Untersuchung: Der Arzt führt eine gründliche Untersuchung durch, um Beweglichkeit, Gangfähigkeit und neurologische Funktionen zu überprüfen. Dabei prüft er unter anderem die Hirnnerven, die Sensibilität und die Motorik.

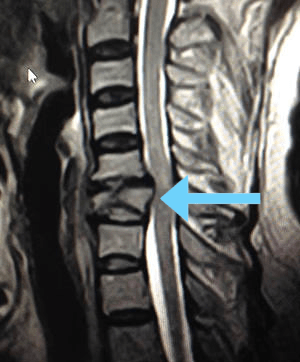

Bildgebende Verfahren: Zur genauen Diagnose eines Wirbelbruchs braucht es bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen, eine Computertomographie (CT) und/oder eine Magnetresonanztomographie (MRT). Diese Verfahren ermöglichen es dem Arzt, den Bruch zu sehen und die Art und das Ausmaß der Fraktur festzustellen. Gegebenenfalls können auch weitere Untersuchungen wie eine Knochendichtemessung oder neurophysiologische Untersuchungen erforderlich sein.

Einteilung der Fraktur: Der Arzt kann den Wirbelbruch entweder als stabil oder instabil diagnostizieren. Bei stabilen Frakturen sind die Weichteile und Bänder nicht betroffen und der Spinalkanal ist nicht eingeengt. Diese Art von Frakturen heilen in der Regel ohne Operation aus. Instabile Frakturen hingegen werden durch Kräfte verursacht, die von verschiedenen Richtungen auf den betroffenen Wirbelsäulenabschnitt einwirken. Instabile Wirbelbrüche können schwerwiegend sein und sogar zu einer Querschnittlähmung führen.

Die genaue Diagnose eines Wirbelbruchs ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Behandlungsoptionen. Daher ist es wichtig, dass Patienten ihre Symptome und Vorgeschichte dem Arzt genau mitteilen, um eine genaue Diagnosestellung zu ermöglichen.

Klassifikation zur Beurteilung von Wirbelbrüchen

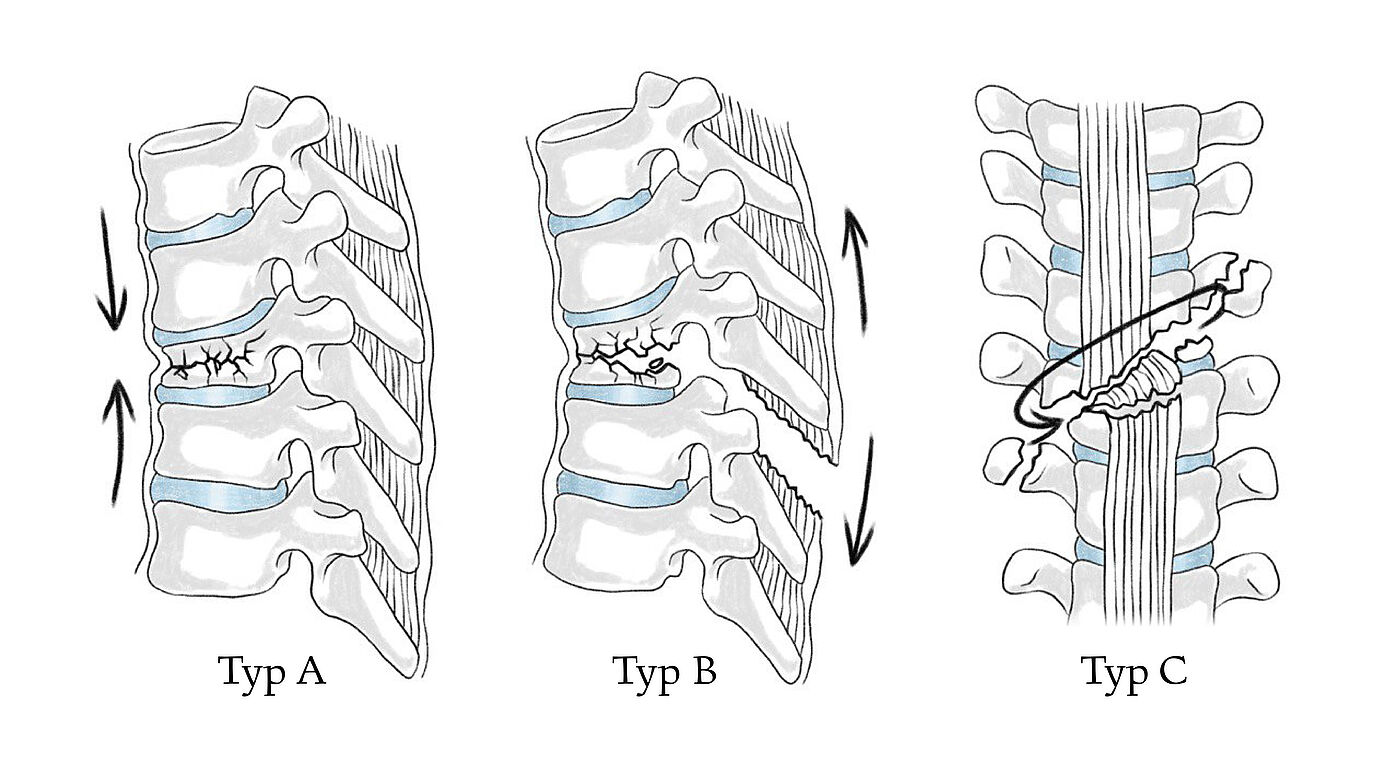

1994 wurde von Friedrich Paul Magerl (* 21. Mai 1931 in der Steiermark), einem österreichischen Chirurgen und Pionier der Wirbelsäulenchirurgie, eine Klassifikation zur Beurteilung von Verletzungen im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule eingeführt. Bis heute erfolgt die Beurteilung nach Magerl.

- Typ A: Kompressionsverletzungen: Hierbei wird der Wirbel gestaucht. Das passiert vor allem im vorderen Bereich der Wirbel.

- Typ B: Distraktionsverletzungen: Durch ein Drehmoment zerreißt der Wirbel in Querrichtung. Solche Verletzungen entstehen überwiegend im hinteren Wirbelbereich.

- Typ C: Rotationsverletzungen: Sie entstehen während einer Drehung. Auch längsverlaufende Bänder und nicht selten Bandscheiben sind betroffen.

Instabile und stabile Wirbelbrüche

Neben der Klassifizierung nach Magerl gibt es eine wichtige weitere Unterscheidung bei den Wirbelfrakturen.

Bei stabilen Wirbelbrüchen besteht keine Gefahr für das Rückenmark. Anders als bei instabilen Wirbelbrüchen – hier ist das Rückenmark entweder schon beschädigt oder droht, verletzt zu werden. Meistens entsteht sie, wenn der Wirbelbogen verletzt ist oder eine Trümmerfraktur besteht. Zerspringt der Wirbelkörper bei der Fraktur in mehr als sieben Teile, spricht man von einer Trümmerfraktur.

Diese Einteilung ist wichtig, um die richtige Therapie auszuwählen.

Wie können Wirbelbrüche behandelt werden?

Die gute Nachricht zuerst: Wirbelbrüche können gut behandelt werden. Wie erfolgreich die Behandlung ist, hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab. Die Therapiemöglichkeiten variieren je nach Schweregrad der Fraktur und reichen von konservativen Maßnahmen bis hin zu operativen Eingriffen.

Für leichte Stauchungen von Wirbelkörpern, Weichteilverletzungen und stabile Brüche ist in der Regel keine Operation erforderlich. Zur konservativen Therapie zählen:

- Schmerzbehandlung

- Ruhigstellung durch Orthesen

- Massagen

- Elektrotherapie

- Physiotherapie

- Wärme- oder Kälteanwendungen

- Schmerzpsychotherapie

- Bettruhe

Während der Therapie erhalten Sie eine ausführliche Rückenschule. Diese ermöglicht es Ihnen, in Zukunft sorgsam mit dem Rücken umzugehen, um weitere Rückenprobleme und Spätfolgen zu vermeiden bzw. zu reduzieren.

In einigen Fällen reicht die konservative Therapie nicht aus und es wird ein Wirbelkörperersatz oder eine Kombination der genannten Maßnahmen notwendig.

Bei komplizierten Wirbelbrüchen mit verschobenen Bruchkanten oder Splittern ist eine Operation notwendig. Nur so ist es möglich, das Rückenmark vor (weiteren) Verletzungen zu schützen. Das Ziel der operativen Behandlungist es, die Wirbelsäule schnellstmöglich wieder auszurichten und zu stabilisieren. Das verringert den Druck auf die Nerven. Die Wiederherstellung der Stabilität der Wirbelkörper und der gesamten Wirbelsäule ist entscheidend, um Schmerzen zu lindern und das Rückenmark zu schützen.

Die Mikrochirurgie ermöglicht durch die sehr feinen Instrumente ein äußerst präzises Vorgehen. Damit gelingt es, Nervenbahnen vom Druck der verschobenen Bruchkanten zu befreien und damit Schmerzen und mögliche neurologische Ausfälle möglichst zu lindern. In einigen Fällen sind Stabilisierungsmaßnahmen wie Spondylodese erforderlich. Bei dieser Operation verbindet der Arzt zwei oder mehr Wirbel durch Schrauben und Metallstangen miteinander. Dadurch stellt er die Stabilität der Wirbelsäule nach einem Wirbelbruch wieder her, sodass keine Gefahr mehr für das Rückenmark besteht. Gleichzeitig lindert diese Operation Rückenschmerzen, die durch die Fraktur entstanden sind.

Auswahl der richtigen Behandlungsmethode

Die beste Methode der Behandlung hängt von Ihrem individuellen Fall ab, einschließlich der Art der Verletzung (z. B. stabiler oder instabiler Bruch, Lokalisation der Fraktur, Verlauf der Bruchlinien, Eindringen von Knochenfragmenten in den Rückenmarkskanal) sowie Ihr Alter.

Prognose nach dem Wirbelbruch - wie sind die Spätfolgen?

Die Prognose für die Zeit nach einem stabilen, unkomplizierten Wirbelbruch ist in vielen Fällen positiv. Im Allgemeinen gilt: Die Heilungsdauer von einem Wirbelbruch hängt von der Schwere der Verletzungen ab. Stabile Wirbelbrüche heilen innerhalb weniger Wochen bis Monate. Viele Patienten können ihrem gewohnten Alltag relativ schnell wieder nachgehen, ohne Rückenschmerzen oder anderen Folgeschäden.

Jedoch kann es immer zu Spätfolgen kommen, auch nach einem unkomplizierten Wirbelbruch:

- Verspannungen und damit verbundene Rückenschmerzen

- Verletzungen des Rückenmarks und damit verbundene Störungen der Sensibilität und Bewegungsfähigkeit

- Veränderungen der natürlichen Krümmungen der Wirbelsäule wie Witwenbuckel

- Seitliche Verkrümmungen (sogenannte Skoliose)

Einen positiven Einfluss hat das rückenschonende Verhalten. Damit reduzieren Sie das Risiko dieser Spätfolgen.

Heilungsdauer bei instabilen Wirbelbrüchen variiert

Bei instabilen Wirbelbrüchen dauert die Heilung etwas länger – bis zu sechs Monaten oder mehr. Leider können trotz eines guten Heilungsverlaufs Rückenschmerzen und eine eingeschränkte Beweglichkeit zurückbleiben. Die Dauer der Genesung wird durch verschiedene Faktoren wie Alter, Schwere der Verletzung und der anschließenden Behandlung beeinflusst.

Daher ist es umso wichtiger, auf sich selbst zu achten. Es ist bekannt, dass sportliche Aktivitäten wie Motorradfahren, Snowboarden und Springreiten ein erhöhtes Risiko für einen Wirbelbruch mit sich bringen. Wenn Sie einer Risikosportart nachgehen, sollten Sie unbedingt die richtige Schutzausrüstung tragen. Rückenprotektoren verhindern oft schlimmere Verletzungen.

Welche Spätfolgen gibt es nach einer Wirbelfraktur?

Eine schwerwiegende Komplikation, die von Betroffenen am meisten gefürchtet wird, ist eine Querschnittslähmung. Die Segmente des gebrochenen Wirbels durchtrennen das Rückenmark ganz oder teilweise. Dadurch kommt es zu einer dauerhaften Beeinträchtigung und oft zu einem Leben im Rollstuhl. Je nach Ausmaß kommt es entweder zu einem Ausfall der motorischen oder sensorischen Fähigkeiten – oder zu beidem.

Die Höhe der Rückenmarksverletzung entscheidet darüber, welche Körperstellen betroffen sind: Alles unterhalb der Verletzung ist betroffen. Also führt eine Verletzung des Rückenmarks auf Höhe der Halswirbelsäule zu Beeinträchtigungen im Rumpf und den Beinen (Tetraplegie). Eine Verletzung im unteren Bereich der Brustwirbelsäule hingegen führt zu Beeinträchtigungen in den Beinen (Paraplegie). Bis heute gibt es keine Therapie, die eine Rückenmarksverletzung rückgängig machen oder heilen kann.

Viele kennen das Schicksal von Samuel Koch, der bei einer „Wetten dass…?“- Sendung verunglückte und seitdem querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Aus einem geplant spektakulären Auftritt wurde ein Drama: Koch brach sich bei einem missglückten Sprung über ein fahrendes Auto zwei Halswirbel. Eine dauerhafte Lähmung ist das traurige Ergebnis.

Querschnittslähmung durch Wirbelbruch

Wirbelbrüche und Schwangerschaft

Wirbelbrüche und Schwangerschaft stellen eine besondere Situation dar. Viele Frauen fragen sich, ob sie nach einer Wirbelsäulen-OP noch schwanger werden dürfen. Wir können Sie beruhigen: Eine Operation nach einem stabilen Wirbelbruch ist – sofern keine anderen Gründe vorliegen – kein Veto für eine Schwangerschaft. Es gibt zahlreiche Frauen, die trotz einer Operation eine gesunde Schwangerschaft hatten und gesunde Babys zur Welt gebracht haben.

Wirbelbruch behandeln in Berlin

Sie befürchten, dass Sie sich einen Wirbel gebrochen haben oder möchten Ihre bereits diagnostizierte Wirbelfraktur behandeln lassen? Unsere erfahrenen Ärzte nehmen sich gerne Zeit für eine ausführliche Diagnostik und professionelle Behandlung, damit Sie baldmöglichst Ihren gewohnten Alltag wieder aufnehmen können.

Vereinbaren Sie jetzt mit einem Klick auf den blauen Button mit der Aufschrift “Termin anfragen” einen Termin und unser Team meldet sich innerhalb des nächsten Werktages bei Ihnen.

Was ist ein Wirbelbruch?

Ein Wirbelbruch ist eine Verletzung des Wirbelknochens, die durch ein Trauma oder eine degenerative Erkrankung verursacht wird. Es kann zu einer Instabilität des Wirbels und zu Einschränkungen der Bewegungsfreiheit führen.

Was sind die Symptome eines Wirbelbruchs?

Symptome eines Wirbelbruchs können Schmerzen im Rücken oder Nacken, eingeschränkte Beweglichkeit und Kraftverlust, Taubheitsgefühl oder Kribbeln in Händen und Füßen, instabiles Stehen und Gehen sowie Lähmungen sein.

Wie lange dauert es, bis ein Wirbelbruch geheilt ist?

Die Heilungszeit eines Wirbelbruchs hängt von der Art und Schwere des Bruchs sowie von den angewandten Behandlungsmethoden ab. Je nach Schwere des Falls kann es wenige Wochen bis zu einem halben Jahr oder länger dauern.

Wie wird ein Wirbelbruch diagnostiziert?

Um einen Wirbelbruch zu diagnostizieren, kann eine Röntgenaufnahme, Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) durchgeführt werden. Diese Untersuchungen geben Aufschluss über den betroffenen Bereich, die Art der Fraktur und deren Ausmaß.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei einem Wirbelbruch?

Die Behandlungsmöglichkeiten für einen Wirbelbruch hängen von der Art und Schwere des Bruchs ab. Mögliche Behandlungsmöglichkeiten sind konservative Therapien, eine operative Behandlung oder eine Kombination aus beidem.

Wie lange kein Sport nach einem Wirbelbruch?

Auch hier ist keine genaue Prognose nicht möglich, da es von der Art und Schwere des Bruchs sowie der Heilung abhängig ist, sowie der Sportart. Sprechen Sie hier gerne mit Ihrem behandelnden Arzt oder Physiotherapeuten, bevor Sie mit Ihrem Sport beginnen.

Informationen zum Artikel

Der Artikel wurde zuletzt am 31.08.2023 geprüft und aktualisiert.

Über den Autor

Dr. med. Munther Sabarini ist Direktor und Gründer der Avicenna Klinik. Der Facharzt der Neurochirurgie hat sich insbesondere auf die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen spezialisiert. Dr. Munther Sabarini hat mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. In dieser Zeit behandelte er über 30.000 Patienten.

Qualitätsrichtlinien für Inhalte der Avicenna Klinik

Alle Texte und Inhalte werden von medizinisch ausgebildeten, erfahrenen Experten auf diesem Fachgebiet verfasst. Erfahren Sie mehr über unsere Qualitätsrichtlinien für Inhalte.

Quellenangaben und weiterführende Literatur

S. Zwingenberger, A. Thomas, K.-D. Schauer, Alexander C. Disch. Klassifikation und Therapieempfehlung der osteoporotischen Wirbelkörperfraktur. Georg Thieme Verlag. 4. Ausgabe, Stuttgart, 2019.

Dietrich Grönemeyer. Mikrotherapie - Wirbelsäule. Georg Thieme Verlag. 1. Auflage, Stuttgart, 2022.

H. Reichel, H. Wipp, W. Hein. Wirbelsäulenchirurgie: Standortbestimmung und Trends. Steintopf Verlag. 1. Auflage, Darmstadt, 2000

A. Verheyden, U. Spiegl, A. Hölzl. DGU-Leitlinie: Verletzungen der thorakolumbalen Wirbelsäule. Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. (DGU), Berlin, 2018.

Avicenna Klinik Berlin hilft Ihnen gern weiter

Seit dem Jahr 2001 hat die Avicenna Klinik ihren Sitz in Berlin. Unsere Ärzte haben auf ihrem jeweiligen Gebiet (Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Anästhesie, Orthopädie) jeder mindestens 25 Jahre internationale Erfahrung.

Falls Sie sich mit starken Rückenschmerzen, einem Bandscheibenvorfall oder dem Verdacht auf einen solchen in unserer Klinik vorstellen möchten, nutzen Sie folgenden Kontakt:

Telefon: +49 30 236 08 30

Fax: +49 30 236 08 33 11

E-Mail: info@avicenna-klinik.de